发小陈燕卫馈赠了他们兄妹为父母精心编撰的一本文辑,名为《新闻人生执笔天涯——陈伯坚胡修亚纪念文辑》。原打算浏览性翻阅一下,不想开卷后却被深深吸引欲罢不能。一章章一页页细细读来,我的思绪被带回到上个世纪八、九十年代那段激情奔涌的岁月。感动感慨感激之情一发不可收拾。

(一)

我和陈伯坚叔叔是两代人,更是两代级别颇有差距的新闻工作者。按说对前辈领导不好指点评论,但犹豫再三,内心的激情还是使我不得不行文于笔端,泼墨于纸砚,也算是聊表对陈叔叔等老一辈新闻工作者的怀念与崇敬吧。

开卷后随即感到我与陈叔叔经历上有不少相似之处:其一来自父辈。解放战争时期,陈伯坚叔叔曾在华野9纵、13纵报社任职,后任华野九兵团23军新华分社社长;而家父也曾在新华社三野(华野)前线分社工作过相当一段时间。父辈曾是同一军事单位新闻战线的战友,这份共同经历,虽然隔代,但却使我油然而生亲近之感。

其二来自本人。如果说,读到陈伯坚叔叔在抗日战争解放战争抗美援朝时期的战地报道,我辈还只有仰望崇敬的感觉;那么,当读到其在香港工作时期的评论报道,在出访欧非各国时所写的随笔散文报道时,我由衷地感到亲切。那是一位我曾经的老一辈同事,在向我娓娓道来我们曾经共同经历的激情燃烧的岁月。

(二)

1986年秋,我从社科院研究生院新闻系毕业后被选派到新华社香港分社(中共香港工委)宣传部工作,彼时陈伯坚叔叔已在港工作数年。而当1987年陈叔叔调到文汇报任副社长后,我们的交往开始了。

文辑中披露,陈叔叔在文汇报除担任领导职务外,还以“剑白”的笔名写了许多评论文章,而我作为宣传部的主要写手之一,也以“田化”的笔名经常在文汇报(还有“大公”“明报”等)发表时政评论文章。当时社会舆论争论的主要问题,如大亚湾核电站问题,基本法起草涉及到的民主、直选、效忠、国家观念等问题,陈叔叔的评论均有论及。这些评论,与我们宣传部写作小组的文章相互配合,有力地回击了社会上各种奇谈怪论,维护了香港的繁荣稳定及回归后一国两制的实施。读到此,我心潮澎湃,仿佛又回到了当年那些指点江山、激扬文字的日日夜夜。

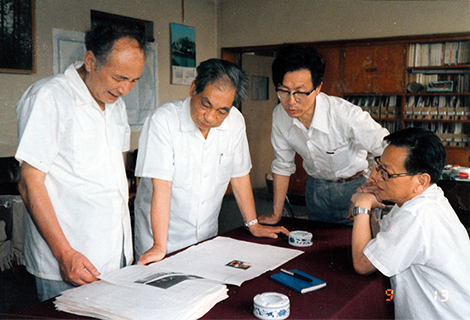

生活上,陈叔叔胡阿姨对我也多有照顾。我们同住一楼,因我当时只身在港,周末有时就到叔叔阿姨家串门做客,或聊聊家常或打打牙祭,真有一种回到父母身边的感觉。记得有一次,我有急事要联系国内家中,当时还没有手机我也没有国际长途电话,无奈求助于叔叔阿姨,还是胡阿姨帮我用她家的电话解决了问题。大概是1990年春节,在香港分社(工委)举办的联欢酒会上,留下了那张弥足珍贵的我与陈伯坚叔叔、胡修亚阿姨及女排前国手陈亚琼(时任香港分社文体部副部长)的合影。次年春,陈叔叔病重住院,我和爱人还专程到广州他的医院病房去探望。那时,陈叔叔瘦弱的身体和坚毅的神情给我留下了终身难忘的记忆。

读到陈伯坚叔叔所写访问欧非几国的通讯报道时,我会心地笑了。拜我国改革开放政策所赐,前辈当年到访的国家,我们都已踏足。当年前辈的观感,我已亲身经历;当年前辈的期盼(见“西欧的高速公路”),如今在国内已成为现实。

(三)

都说不同代际的人容易产生“代沟”,但我在读陈伯坚叔叔几十年新闻生涯所凝结的文字(也包括穆青叔叔《彩色的世界》的散文华章、蒋齐生叔叔新闻摄影理论研究的严肃思考)时,不仅没有感到丝毫代沟,反而觉得彼此间在心灵上息息相通,思维上一脉相承。

比如家国情怀。陈叔叔的文章总弥漫着一股浓浓的家国情怀,即使是在游记性的通讯报道中,也忘不了忧国忧民的对比性思考。如在访问埃及的诸篇散文通讯中,运用客观报道的手法,表达出中国在北非大受欢迎,中埃两大文明古国不断增强友谊加强合作是历史趋势。在特写“两条红领巾”中,借助孩子们向古巴客人献红领巾的细节,昭示中古两国有着共同的奋斗历程,两国人民必将友谊长存。

家国情怀在穆青叔叔的散文游记合集《彩色的世界》中也有鲜明体现。出访了欧美亚非五十多个国家,在领略绝美的自然风光,寻觅惊艳的古代文明遗址,欣赏华丽的西方建筑雕塑艺术的同时,溶于血液的家国情怀和人文关怀仍在时时流淌。在意大利比萨斜塔,他关注一位穿戴举止奇特的孤寡老太婆;在佛罗伦萨,他从中古文艺复兴时期的思想解放,欢呼当时国内正在兴起的新的思想解放运动;在埃及金字塔,他聚焦一双双伸向外国友人的又黑又粗的大手;在秘鲁的马丘比丘遗址和库斯科古城,他思索印第安民族惨遭殖民主义镇压的历史…… 这种见微知著、在欣赏中思考的采写方式,对我后来走访世界各国并撰写散文游记产生了深刻影响。少年时期就曾拜读的华山叔叔的军事报道合集《远航集》中的激情睿智秀丽文笔也给我留下了极为深刻的印像。

蒋齐生叔叔对新闻摄影理论的不懈研究探索是另一种形式的家国情怀。蒋叔叔力主图文并重,主张摄影报道要成为与文字报道同样重要的武器,使我国的新闻报道两翼齐飞更上层楼。这在长期以文字报道为主摄影报道为辅的中国新闻界,是一种创新,更是一种革命。说来惭愧,本人也曾是文字为主摄影为辅的信奉者,蒋叔叔的执着理论探索和摄影实践,使我对“摄影”这个行当有了全新的认识。

再比如调查研究。调查研究是新闻工作者的基本功,这是我从读新闻系的第一天就熟知的,但具体到消息通讯特写等各类文体中,老一辈调查研究的功底还是令我等汗颜。如文辑中陈叔叔写香港国泰航空公司的报道、写大亚湾核电站的报道,均给出了详细到个位甚至小数点后一位的数据或百分比。这些数据,有力地支撑了报道的观点。更令人信服,也更易于让读者接受。而如此详尽的数据,没有周密细致的调查研究,是不可能获得的。

家父戴邦的新闻特写名篇“射击英雄魏来国”,也是因抓住了特等射手最具特色的眼和手,从而写活了魏来国,也写活了我军的战斗精神和战斗能力。我想,这肯定也是在大量调研观察的基础上,采访本人后迸发出的神来之笔吧。

斯人已逝,但追忆并未远去。愿我们的这份怀念,成为庚续老一辈新闻人血脉的红丝线,飘向久远………